Hidup di zaman yang serba terkoneksi dengan internet sungguh memudahkan kita untuk sejenak larut dalam kehidupan di masa lalu, cukup hanya dengan duduk di depan laptop atau komputer. Sudah menjadi rahasia umum, media sosial semacam Facebook sering menjadi ajang reuni dengan para sahabat atau kawan karib di masa silam yang lama tak bersua. Demikian juga dengan e-mail. Di suatu sore yang berbalut rintik hujan, sekedar iseng saya membuka kembali puluhan surat-surat elektronik di masa lampau yang masih tersimpan dalam inbox saya. Salah satu yang membuat saya bernostalgia sejenak dengan masa lalu adalah ketika membaca surat-surat lawas dari para editor jurnal internasional yang pernah saya kirimi naskah untuk publikasi.

Peristiwa yang tersurat dalam e-mail itu terjadi sudah hampir lima tahun yang lalu. Namun, bagi saya rangkaian peristiwa inilah yang menjadi salah satu dari sekian tonggak pencapaian dalam kehidupan saya hingga sekarang. Dari ketiga surat lawas itu, dua di antaranya berisi penolakan (rejection) dari editor jurnal terhadap manuskrip tulisan yang saya buat. Sementara, satu surat lagi adalah surat dari editor jurnal terakhir yang akhirnya mau menerima tulisan saya.

Surat pertama berisi penolakan dari editor Materials Science and Engineering C (MSEC), sebuah jurnal internasional di bidang biomaterial atau material untuk aplikasi biomedik yang saat ini tengah naik daun. Impact factor, salah satu ukuran kualitas jurnal, jurnal ini saat itu bertengger di angka yang cukup lumayan untuk klaster ilmu material. Di jurnal inilah saya mengirimkan naskah saya yang pertama kali untuk publikasi di jurnal internasional. Mengapa saya pilih MSEC? Seingat saya tidak ada alasan yang jelas, kecuali karena topik tulisan yang saya susun relevan dengan topik yang diusung jurnal ini. Tulisan yang sudah susah payah saya susun berjudul “Effect of surface mechanical attrition treatment (SMAT) on microhardness, surface roughness and wettability of AISI 316L”, berisi temuan saya tentang karakteristik permukaan baja setelah mendapatkan sebuah perlakuan yang disebut SMAT. Boleh dibilang, ini adalah salah satu aksi ‘nekat’ yang pernah saya jalani bersama teman saya di kelompok penelitian kami yang baru seumur jagung waktu itu. Bagaimana tidak? Tulisan ini hanya bermodal barang-barang seadanya. Mesin yang digunakan untuk penelitian didesain sendiri oleh kawan saya dan dibangun dengan logam-logam yang mudah ditemui di pasaran. Sampel baja yang diteliti dibeli dari kios di Pasar Beringharjo, Yogyakarta – tentunya, sebelum penelitian dilakukan, sampel baja tersebut diuji komposisinya untuk memastikan apakah sesuai standar atau tidak. Pengujian sampel saya lakukan dengan peralatan serba terbatas dan tua usianya di laboratorium kampus tempat saya dan teman saya bekerja. Namun, idealisme kami ternyata masih cukup untuk menelurkan keputusan ‘nekat’ mengirimkan hasil penelitian tersebut ke jurnal internasional. Memang diakui, tetap ada keraguan di balik manuskrip tersebut, apakah diterima atau tidak. Tetapi semboyan “tidak ada salahnya mencoba” sudah merasuki kami untuk terus maju membidik jurnal internasional, yang konon sulit ditembus dengan hasil-hasil penelitian di Indonesia yang umumnya ditetaskan dengan peralatan yang terbatas.

|

| E-mail 'rejection' dari editor Materials Science and Engineering C |

Kira-kira satu bulan setelah pengiriman naskah melalui website jurnal tersebut, saya mendapatkan respon dari editor jurnal tersebut. Intinya, sang editor menolak naskah saya, meskipun disampaikan dengan bahasa yang cukup santun. Alasan penolakan manuskrip saya memang masuk akal, karena reviewer yang meneliti naskah itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di naskah yang saya tulis. Akan butuh perombakan besar untuk memperbaiki naskah tersebut sehingga sesuai dengan keinginan reviewer. Selain itu, tentunya akan ada riset tambahan yang cukup panjang namun harus dijalani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sang reviewer. Walhasil, penolakanlah jawaban yang paling bijaksana dari sang editor.

Tidak putus harapan, setelah berdiskusi dengan kawan saya, saya mencoba mengirimkan kembali naskah tersebut ke jurnal lain, tanpa ada perubahan sedikitpun dalam naskah. Sasaran kali ini adalah jurnal Materials Science and Engineering A (MSEA). Namun, siapa sangka, saya justru mendapatkan respon tidak melegakan dari editor jurnal ini dalam kurun waktu lebih cepat dari jurnal sebelumnya. Hanya terpaut beberapa hari saja, berita penolakan itu dikirimkan melalui e-mail. Alasan penolakan berkaitan dengan konten naskah yang tidak sesuai dengan bidang jurnal ini.

|

| E-mail 'rejection' dari editor Materials Science and Engineering A |

Berangkat dari dua penolakan di atas, saya berpikir kembali untuk memperbaiki tulisan saya. Saya kumpulkan beberapa paper yang mendukung temuan saya dalam tulisan tersebut. Setelah semua terangkum kembali dengan bahasa yang rapi –setidaknya menurut saya, hehehe.., saya kirimkan kembali naskah tersebut. Jurnal yang disasar kali ini adalah Materials Chemistry and Physics, yang justru mempunyai impact factor lebih besar dibandingkan kedua jurnal sebelumnya saat itu. Alasan pemilihannya karena topik tulisan saya juga tampak relevan dengan topik umum jurnal ini. Kali ini, saya harus menunggu kurang lebih tiga bulan sebelum datang respon dari reviewer. Sifat saya yang kurang sabaran membuat saya tak pernah bosan membuka akun saya di jurnal tersebut, sekedar melihat status dari proses review-nya. Akhirnya, kurang lebih dua bulan berselang, sebuah e-mail dari editor menyapa saya dan dengan halus menyuruh saya memperbaiki tulisan saya tersebut, atau major revision. Namun ada rasa lega dalam benak saya. Bagi saya, ini hal yang positif. Instruksi untuk memperbaiki tidak sama dengan penolakan, dengan kata lain masih ada peluang memperbaiki tulisan tersebut sesuai dengan arahan reviewer. Saya hanya diberi waktu tiga bulan untuk memperbaikinya. Lebih dari itu, tulisan saya akan ditolak.

|

| E-mail 'major revision' dari editor Materials Chemistry and Physics |

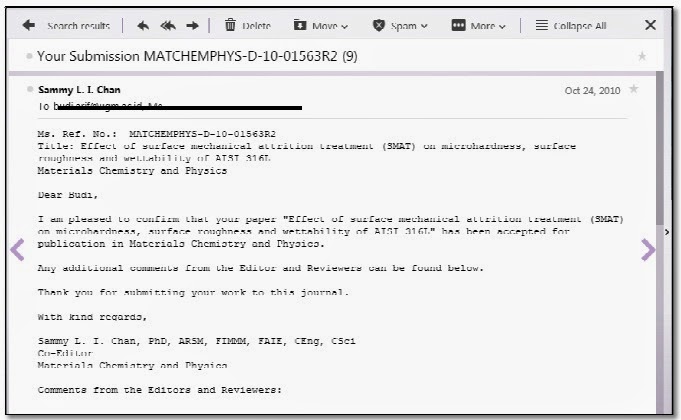

Lebih kurang satu bulan saya habiskan untuk bergulat dengan perbaikan manuskrip. Beberapa hal saya tambahkan dalam naskah tersebut, termasuk ilustrasi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada temuan saya. Naskah yang sudah direvisi pun dikirim kembali, dengan harapan besar sebuah pernyataan acceptance dari editor. Sebuah kejutan di akhir minggu datang! Akhirnya, setelah harus sabar menunggu selama satu bulan, naskah saya pun diterima untuk dipublikasikan di jurnal tersebut. Usai sudah perjuangan saya untuk sebuah publikasi pertama di jurnal internasional.

|

| E-mail 'acceptance' dari editor Materials Chemistry and Physics |

Sudah barang tentu, diterimanya naskah saya untuk publikasi ini membuat hari Minggu saya cerah, diliputi kebahagiaan. Namun, bagi saya, ada yang lebih membahagiakan selain kabar tentang diterimanya tulisan saya ini. Kebahagiaan itu muncul saat mengenang perjuangan yang tak kenal lelah dan menyerah dalam mempersiapkan naskah hingga akhirnya diterima untuk publikasi. Perjuangan ini tidak dimulai saat menulis manuskrip seperti diceritakan di awal. Namun, sudah dimulai sejak satu setengah tahun sebelumnya, dimana saya bersama kawan saya bahu membahu menyusun serangkaian program penelitian yang akhirnya dapat berbuah menjadi karya, baik tulisan maupun prototip produk, serta membangun sebuah kelompok riset yang mandiri. Perjuangan itu dimulai saat dini hari ketika kami menyusun proposal-proposal penelitian untuk mendapatkan dana hibah dijadikan modal untuk meneliti. Perjuangan ini dihiasi dengan aksi ‘blusukan’ di Pasar Beringharjo di Yogyakarta, perusahaan supplier baja di Surabaya hingga instansi semacam balai pelatihan teknik di Tegal, hanya untuk mendapatkan sampel dan data-data yang diperlukan. Perjuangan ini juga diwarnai dengan kecewa karena peralatan yang rusak, mandi keringat saat menjalankan eksperimen di laboratorium yang pengap, hingga lelah setelah seharian penuh bekerja. Namun, semua itu terbayar dengan hadirnya episode-episode yang membahagiakan, termasuk dipublikasikannya temuan kami yang membuktikan penelitian dengan modal teknologi lokal juga layak didiskusikan di kalangan komunitas ilmuwan internasional.